Therapie und Forschung

Alopecia areata ist eine multifaktorielle Erkrankung, die sowohl von genetischen als auch von Umweltfaktoren beeinflusst wird. Seit 2004 widmet sich unsere Forschungsgruppe, die AG Dermatogenetik, am Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums Bonn der Aufklärung der genetischen Grundlagen der Alopecia areata.

Der Fortschritt bei den Genotypisierungs- und Sequenziertechnologien sowie neue Methoden in der Bioinformatik haben die humangenetische Forschung in der letzten Dekade grundlegend verändert. Die wichtigste Voraussetzung für ein besseres Verständnis multifaktorieller Erkrankungen – wie der Alopezia areata – ist jedoch die Verfügbarkeit genetischer Daten aus großen Kollektiven von Betroffenen. Dank der Unterstützung der AAD e.V. und der Mitarbeit zahlreicher Ärzte*innen aus Deutschland und Belgien, darunter Prof. Gerhard Lutz, Prof. Bettina Blaumeiser, Prof. Ulrike Blume-Peytavi, Prof. Silke Redler und viele andere, haben wir seit 2002 Blutproben/DNA und Fragebögen von mehr als 3.000 AA-Betroffenen gesammelt. Viele unter den Leser*innen gehören sicher schon zu dieser wertvollen Gruppe, und wir danken Ihnen herzlich für Ihre Beiträge. Diese stellen für uns eine wertvolle Ressource zur Erforschung verschiedener klinischer und genetischer Aspekte der Alopecia areata dar.

Im Laufe der Jahre hat sich unser Kollektiv zu einer der weltweit größten Alopecia areata-Kohorten entwickelt, die wichtige Einblicke in die genetischen Mechanismen der Alopecia areata ermöglichte und unsere Gruppe zu einer der weltweit führenden Forschungsgruppen auf dem Gebiet der Genetik der Alopecia areata gemacht hat. Durch die gemeinsame Analyse dieser Daten zusammen mit den Daten einer Alopecia areata-Kohorte aus den USA, konnten wir mit den amerikanischen Kollegen 10 Genorte im menschlichen Genom identifizieren, die mit einem signifikant erhöhten Risiko für die Entwicklung von Alopecia areata verbunden sind. Darüber hinaus wurden vier weitere vielversprechende Genorte gefunden. Diese Ergebnisse stellen jedoch nur die Spitze des Eisbergs dar. Für ein vollständiges Verständnis der genetischen Grundlagen der Alopecia areata ist es notwendig, die Kohorten weiter auszubauen. Nur durch den Aufbau von sehr großen Kohorten (bei den häufigen Volkskrankheiten wie z.B. Herzinfarkt oder Diabetes gibt es Kohorten von Hunderttausenden von Betroffenen), können wir tiefere Einblicke in die genetische Ursache und die biologischen Hintergründe der Alopezia areata gewinnen. Wir arbeiten aktiv daran, unsere eigene Kohorte zu vergrößern und Partner weltweit, einschließlich Japan und Armenien, zu motivieren, neue Patient*innen zu rekrutieren. Wir sind zuversichtlich, dass diese Bemühungen wertvolle Ergebnisse liefern werden.

Bisher sind alle identifizierten Risikovarianten in der Allgemeinbevölkerung relativ häufig, was bedeutet, dass sie auch bei vielen nicht betroffenen Menschen vorkommen. Jede Variante trägt nur einen kleinen Teil zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung der Alopezia areata bei, und keine hat eine direkte ursächliche Wirkung.

Andererseits gehen wir davon aus, dass seltene Varianten mit einem größeren Effekt einen großen Anteil am genetischen Risiko in bestimmten Familien haben können. Dies ist ein weiterer Schwerpunkt unserer laufenden Forschung, und wir möchten Familien mit mehreren Mitgliedern, die von Alopezia areata und/oder anderen Autoimmunerkrankungen betroffen sind, ausdrücklich ermutigen, uns zu kontaktieren um an unserer Studie teilzunehmen. Wir erwarten hierdurch wichtige Einblicke in die familiäre Häufung von Alopezia areata und anderen Autoimmunerkrankungen.

Wir wissen, dass die Alopezia areata eine große klinische Variabilität aufweist, so dass die Verläufe des Haarausfalls, das Ansprechen auf Therapien oder chronisch-entzündliche Begleiterkrankungen bei den Betroffenen sehr unterschiedlich sein können. In den letzten Jahren haben wir unsere Bemühungen intensiviert, die molekulargenetischen, biologischen und klinischen Faktoren zu verstehen, die dieser Vielfalt zugrunde liegen. So haben wir kürzlich signifikante Zusammenhänge zwischen dem Vorliegen chronisch-entzündlicher Begleiterkrankungen und dem Erkrankungsalter, dem Schweregrad und der Dauer der Alopecia areata entdeckt. Unsere laufenden Arbeiten haben auch bestimmte genetische Varianten und biologische Signalwege identifiziert, die mit der Entwicklung solcher Begleiterkrankungen assoziiert sind. Das ultimative Ziel dieser Forschungsrichtung ist es, klinische Subtypen von Alopecia areata zu identifizieren, die letztendlich zur Entwicklung von personalisierter Therapien führen könnten, die auf individuelle Alopecia areata Profile zugeschnitten sind.

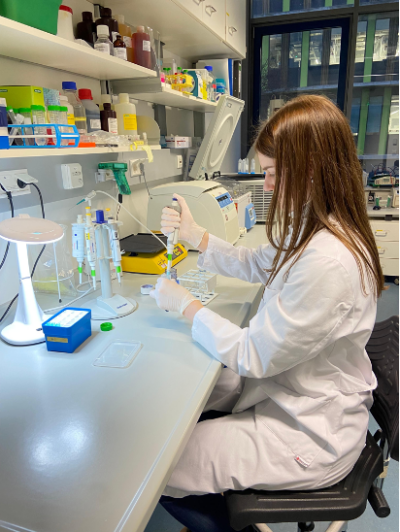

Auf der letzten AAD-Tagung in Bad Kissingen konnten wir den aktuellen Stand unserer Forschung präsentieren und ein weiteres neues Projekt ankündigen, das unserer bisherigen Forschung eine weitere Dimension hinzufügt. Ziel dieses neuen Projektes ist es, Immunzellen zu analysieren, um herauszufinden, ob bestimmte Immunzellpopulationen bei Betroffenen mit Alopecia areata vermehrt oder vermindert sind oder andere Eigenschaften im Vergleich zu gesunden Probanden aufweisen. Im Gegensatz zu unseren üblichen genetischen Studien erfordert diese Forschung die sofortige Verarbeitung von Blutproben, um weiße Blutkörperchen zu isolieren, die dann bei extrem niedrigen Temperaturen (ca. -150°C) gelagert werden. Durch die große Bereitschaft der AAD-Mitglieder sich dafür Blut abnehmen zu lassen, haben wir in mehreren schlaflosen Nächten Proben von ca. 60 Teilnehmern verarbeiten können und sind dankbar für jeden Tropfen Blut, der für diese Forschung gespendet wurde.

Hervorheben möchten wir auch die Unterstützung von Wissenschaftlern aus mehr als 10 Arbeitsgruppen des Universitätsklinikums Bonn, die uns kurzfristig zusätzliche Gefrierbehälter für das stufenweise Einfrieren von weißen Blutkörperchen zur Verfügung stellten, die wir in großer Zahl benötigten.

Darüber hinaus haben sich viele Mitarbeiter unseres Instituts sofort bereit erklärt, Blut zu spenden, um uns beim Aufbau einer Kontrollkohorte zu unterstützen. Wir planen, dieses Projekt langfristig weiterzuführen und freuen uns daher jederzeit über neue Teilnehmer*innen und über die erneute Spende von bereits teilnehmenden Personen.

Von der humangenetischen Forschung zur Therapie

Wir verstehen, dass viele Betroffene von der Forschung letztendlich klinisch relevante Ergebnisse erwarten, und als Forschungsteam setzen wir uns stark für eine sog. translationale Wissenschaft ein, die den Patient*innen direkten Nutzen bringt. Genetische Daten bieten eine einzigartige Grundlage für das Verständnis von Krankheitsmechanismen, die letztlich auch zu neuen Therapiemöglichkeiten führen können. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines klinischen Erfolges bei neuen Arzneimitteln, die durch humangenetische Erkenntnisse unterstützt oder untermauert werden, zwei- bis dreimal höher ist als bei Wirkungsmechanismen ohne solche Erkenntnisse.

Die Umsetzung unserer Ergebnisse auf neue Wirkstoffe gegen den kreisrunden Haarausfall ist für uns ein zentrales Thema. Anhand der umfangreichen genetischen und phänotypischen Daten unserer Kohorte konnten wir kürzlich einen neuen therapeutischen Mechanismus für Alopecia areata identifizieren. Diese Entdeckung hat uns dazu veranlasst, das Projekt Cure4HAIR ins Leben zu rufen, dessen Ziel es ist, ein neuartiges und Nebenwirkung-armes Medikament zu entwickeln, das auch das Potenzial hat, gewachsenes Haar zu erhalten. Cure4HAIR wurde kürzlich vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 100.000 € gefördert. Diese Förderung wird uns helfen, das innovative Potenzial unserer Entdeckung zu demonstrieren und den ersten Schritt von der Grundlagenforschung zur klinischen Anwendung zu machen. Das Cure4HAIR-Team besteht aus engagierten Wissenschaftlern und Klinikern unserer Arbeitsgruppe und des Instituts für Humangenetik in Bonn und hat in seinem Beirat Kliniker mit langjähriger Erfahrung im Bereich Alopecia areata.

Das Cure4HAIR-Team von links nach rechts: Prof. Markus M. Nöthen (Leiter des Instituts für Humangenetik), Dr. Buket Basmanav (Leiterin des Cure4HAIR-Projekts), Dr. Carina Mathey, Prof. Regina C. Betz (Leiterin der AG Dermatogenetik), Dr. Nicole Cesarato, Dr. Per Hoffmann. Beirat: Prof. Jörg Wenzel (Universitätsklinikum Bonn), Prof. Ulrike Blume-Peytavi (Charité – Universitätsmedizin Berlin), Prof. Gerhard Lutz.

Diese Förderung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu klinischen Studien. Wir hoffen, dass wir auch in der nächsten Förderphase auf Ihre Unterstützung zählen können. In diesem Zusammenhang wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an einer Umfrage teilnehmen könnten, die wir auf der nächsten AAD-Tagung und per E-Mail verteilen werden. Die Umfrage wird uns helfen, Ihre Bedürfnisse von Therapien zu evaluieren und unsere zukünftigen Bemühungen im Rahmen dieser Förderung entsprechend auszurichten.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die bereits an unseren Studien teilgenommen haben oder dies in Zukunft tun möchten, sowie bei allen, die unsere Arbeit unterstützen. Ihre Beiträge sind von unschätzbarem Wert und wir bleiben optimistisch, dass unsere Bemühungen zukünftig einen Mehrwert für die von Alopecia aerata-Betroffenen bringen werden.

Mit herzlichem Dank,

Dr. rer. nat. Buket Basmanav

Prof. Dr. med. Regina C. Betz

Alopecia Areata Deutschland e. V. – Kreisrunder Haarausfall

Alopecia Areata Deutschland e. V. – Kreisrunder Haarausfall